Introduction

L’émergence du terme « neurodiversité » à la fin des années 1990 remonte au travail de Singer1, sociologue et favorable à l’auto-défense [self-advocacy]. Elle l’a proposé pour la première fois dans sa thèse intitulée « Odd People » que l’on retrouve dans The Birth of Community Amongst People on the Autism Spectrum. A Personal Exploration of a New Social Movement Based on Neurological Diversity (2016 [1999]). La raison invoquée pour nommer un mouvement insurgent qui s’identifiait comme ayant une « connexion » cérébrale différente provenait du rejet de la conceptualisation du handicap basée sur l’objection du soi-disant « modèle social fort » (Shakeapeare, 2014), qui se positionnait plus emphatiquement contre l’idée de handicap centrée sur des conceptions biomédicales. Pour la neurodiversité, l’importance clé du « spectre autistique » réside dans son « appel et son anticipation d’une politique de la “diversité neurologique”2 ». Le « neurologiquement différent » représenterait « un nouvel ajout aux catégories politiques familières de classe/sexe/race » et élargirait « les perceptions du modèle social du handicap » (Singer, 2016 [1999], s.p.).

Singer rappelle que « la vision du modèle socioconstructiviste n’était pas suffisamment adaptée à l’émergence du mouvement autiste ». Elle souligne également :

[...] des chercheurs médicaux, à commencer par Hans Asperger, Lorna Wing, Simon Baron-Cohen et Oliver Sacks, et des psychologues, notamment Tony Attwood, [...] ont posé les bases permettant aux personnes autistes et à leurs familles de se reconnaître entre elles et de former leur propre mouvement. (Singer, 2016, s.p.)

Si le terme a été utilisé plus récemment dans le mouvement social brésilien formé de et pour les personnes autistes (ABRAÇA, 2021), il a cependant été remis en question à cause de l’imputation de la réification des subjectivités basée sur un lexique de topographie cérébrale. Dans la perspective des neurocritiques, la neurodiversité est fondée sur la notion de « sujet cérébral » : la personne est comprise comme entièrement équivalente à certaines descriptions neurologiques et ses actions peuvent être intégralement réduites à la description neuroscientifique du cerveau, qui est toujours « derrière » une agence (Ortega, 2008, 2009b, 2009c, 2009d, 2013 ; Zorzanelli & Ortega, 2011 ; Vidal & Ortega, 2007 ; 2019).

L’une des questions soulevée ici pour dialoguer avec les critiques est que cette définition d’un « sujet cérébral » ne rendrait pas compte de la complexité de l’utilisation du terme neurodiversité au Brésil, que ce soit au niveau de l’activisme ou des personnes autistes rencontrées.

Pour la neurocritique, la neurodiversité ne serait rien d’autre qu’une preuve forte de cette cérébralisation issue des recherches neuroscientifiques, qui fournissent des paramètres objectifs pour déterminer les personnes neurotypiques et neuroatypiques. Les arguments utilisés par les acteurs qui se disent neurodivergents ne sont pas nécessairement ceux considérés comme des « arguments neuroscientifiques valides ». Dans leurs conceptions de la neurodiversité, il existe un ensemble d’arguments et d’éléments qui rendent ce terme plus complexe qu’un simple dérivé des neurosciences.

Dans les années qui ont suivi la proposition théorique de Singer, l’essor d’un mouvement mondial de personnes autistes a commencé à se valoir de la « neurodiversité » pour accepter l’autisme comme différence. À la fin des années 1990, Singer affirmait que sans les avancées technologiques qui ont permis aux communautés en ligne de se former, la neurodiversité ne se serait pas enracinée. Selon elle, les ordinateurs sont des dispositifs prothétiques qui « transforment les [autistes] individus retirés et isolés en êtres sociaux en réseau, condition préalable à une action sociale efficace et à une voix dans l’arène publique » (1999 [2016]). Bien que ces déclarations puissent renforcer les déterminismes biologiques rejetés par le modèle social du handicap — elles suggèrent que les personnes autistes sont naturellement repliées sur elles-mêmes et isolées —, c’est précisément sur les réseaux sociaux que le terme se forme et se construit aujourd’hui. Il est politiquement associé au mouvement déjà existant de droits et à de nouvelles conceptualisations, telles que l’« intersectionnalité » (ABRAÇA, 2021). De manière apparemment paradoxale, ce mouvement qui se veut neurodéterministe voit dans l’articulation du mouvement social autiste brésilien un espace d’expression d’identités multiples pour les personnes autistes.

Ce texte vise à contribuer au débat théorique-analytique sur la façon dont la catégorie « neurodiversité » est pensée, actionnée et matérialisée dans les pratiques quotidiennes (en particulier sur la scène pragmatique des réseaux sociaux) des activistes brésiliens neurodivers (principalement autistes) au Brésil. Nous allons tisser un réseau de critiques des conceptions et des revendications de droits à travers la catégorie « neurodiversité » qui permettent, selon nous, son « anthropophagie glocale ». Écrit par une juriste et une anthropologue, cet article est une première initiative théorique qui remet en question la lecture déterministe sur la neurodiversité et cherche à comprendre si la cérébralisation catalyse ou non l’utilisation du terme par les autistes, qu’ils soient universitaires ou activistes autoreprésentés.

Savoirs situés

Ce texte est une expérience. En plus d’être des chercheuses dans différents domaines de la connaissance, les auteures Luana Adriano et Valeria Aydos soutiennent l’activisme au nom de l’autisme au Brésil et sont membres de l’Association brésilienne d’action pour les droits des personnes autistes (ABRAÇA)3. Adriano et Aydos se situent dans un espace d’études et de recherche avec des personnes handicapées, plus particulièrement des personnes autistes, dont le travail au sein du réseau Se traduire génère des productions de littératie (letramento4). Celle-ci contribue à une défaillance (aleijamento5) (Lopes, 2020 ; Magnani & Ruckert, 2021 ; Mello, Aydos & Schuch, 2022) de la production de connaissances à l’université, ainsi qu’à la construction d’un dialogue critique et collaboratif entre les chercheuses et l’agenda sociopolitique brésilien.

Luana Adriano est titulaire d’une licence, d’un master et d’un doctorat en droit. Elle milite depuis son plus jeune âge en faveur de l’environnement et des droits de l’homme, ce qui l’a amenée à rencontrer Alexandre Mapurunga. En 2006, elle a été invitée par ce dernier à participer à la rencontre brésilienne des personnes autistes et elle a rejoint l’ABRAÇA. Depuis, elle produit des contenus, intervient sur le plan juridique et soutient les programmes de l’association lors de mobilisations en présentiel et sur les réseaux sociaux. Son militantisme actif a été fondamental pour la soutenance de sa thèse de doctorat sur la neurodiversité en 2023. Aujourd’hui, elle est directrice juridique d’ABRAÇA.

Valéria Aydos est titulaire d’une licence en sciences sociales, d’un master et d’un doctorat en anthropologie sociale. C’est au cours de son doctorat que ses recherches se sont orientées vers la vie quotidienne des personnes autistes sur le marché du travail et qu’elle est devenue membre du Comité sur le handicap et l’accessibilité de l’Association brésilienne d’anthropologie (CODEA). En 2019, lors d’une rencontre sur l’anthropologie du Mercosur organisée par le CODEA, avec des activistes souffrant de divers handicaps, elle a fait la connaissance d’une femme autiste militante d’ABRAÇA. Avec l’arrivée de la pandémie, la recherche de terrain en anthropologie a été interrompue, mais le contact en ligne avec d’autres personnes autistes de cette association s’est intensifié. Aydos a organisé des diffusions en direct avec des personnes autistes dans le cadre du projet auquel elle participait, intitulé Living with Disabilities : an anthropological contribution to public policies6. Quelques mois plus tard, ce réseau composé notamment d’Adriano et d’Aydos a été invité à participer au projet Traduzir-se : autismo em primeira pessoa na prática acadêmica [Se traduire : autisme à la première personne dans la pratique universitaire], coordonné par Luiz Henrique Magnani. Magnani est autiste et professeur de linguistique appliquée à l’université fédérale de Vale do Jequitinhonha et Mucuri, dans l’État de Minas Gerais.

Le travail dans le Comité, et les échanges avec les collègues autistes d’ABRAÇA et du réseau Se traduire — quotidiennement confrontés à des barrières —, ont permis aux auteures de se familiariser avec l’accessibilité et l’inclusion ; elles ont coproduit du matériel de soutien et collaboré à l’organisation d’événements universitaires (CODEA-ABA, 2020 ; Aydos & Costa, 2020). Dans ces espaces, les rapprochements entre les domaines de la communication, du langage, du droit et des politiques publiques, mais aussi de l’anthropologie et d’autres sciences humaines, se sont alignés sur la conception que ces activistes, comme Luana Adriano, avaient de l’autisme en tant que handicap et neurodivergence7, deux catégories comprises ici comme des « marqueurs de différence » (Lopes, 2020).

Les conceptions relationnelles et situationnelles utilisées pour construire les catégories, ainsi que la perspective de privilégier l’expérience du handicap dans la recherche anthropologique, ont trouvé un écho et pris forme dans l’interaction avec les membres autistes du groupe. Les histoires de vie (sans exceptions marquées par des expériences de bullying, d’exclusion et d’autres formes de violence en réponse à un langage alambiqué, à des fixations ou des centres d’intérêt non conventionnels) et le type d’interaction avec les gens et les espaces ont été interprétés comme différentes façons d’habiter l’autisme et de s’engager dans le monde.

Actuellement, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM, 5e version) classe l’autisme comme un « trouble du développement » caractérisé par des difficultés dans trois domaines : la communication, l’interaction sociale et les comportements et pensées considérés comme répétitifs et rigides. Toutefois, les recherches du groupe d’universitaires autistes (Rückert, 2021 ; Carvalho, 2023) et des auteures de ce texte s’accordent à dire que la conception psychiatrique de l’autisme opère une évaluation dépréciative qui éloigne ce que l’on est de ce que l’on est censé être (Caitité, 2017). La corponormativité (McRuer, 2021 ; Kafer, 2013) est le fondement épistémologique de ces définitions basées sur une « taxonomie du manque » (Rückert, 2021 ; 2024) qui dévalorise et disqualifie d’autres formes d’interactions et de communications psychosociales. En refusant de percevoir les diverses formes de communication et d’interaction sociale à partir de la pathologie, du déficit et du retard, l’autisme est compris comme un « handicap » ; l’interprétation revendiquée se fait dans un dialogue avec le modèle social du handicap (Shakespeare, 2014 ; Diniz, 2012), comme des corporéités dissidentes ou neurodivergentes de la norme hégémonique8, confrontées à une société non accessible à toutes les (neuro)diversités humaines.

Au fil du temps, le réseau Traduzir-se a réalisé des lectures critiques du mouvement de la neurodiversité9 (Ortega, 2013 ; Vidal & Ortega, 2019) — principalement composé de personnes autistes au Brésil — de plus en plus éloignées de la réalité des personnes autistes brésiliennes. Si la catégorie « neuro- » était certes utilisée pour parler des interactions et de la communication neurodiverses, rare était l’allusion au cérébralisme réductionniste et désubjectivant (« je suis mon cerveau ») pour illustrer la compréhension de « leur autisme » ou de leurs subjectivités autistiques.

La catégorie « identité autiste » ne correspondait pas non plus aux critiques selon lesquelles le mouvement de la neurodiversité ne tient pas compte des personnes qui ont le plus besoin de soutien dans le spectre de l’autisme10. Utiliser des éléments de l’autisme qui les font appartenir à la même biosocialité, dire qu’ils « sont autistes » et non qu’ils « sont porteurs d’autisme » tient compte de leurs diversités internes, mais signifie surtout une « identité intersectionnelle » comme outil politique qui cherche à répondre aux différentes violences d’exclusion. Au cours de quatre années de travail conjoint avec ABRAÇA et Traduzir-se, nous n’avons jamais entendu de personnes au faible besoin de soutien nier l’autisme en tant que handicap ou exiger une identité distincte du spectre autistique. Au contraire, des efforts ont été déployés pour intégrer dans le mouvement des personnes ayant un niveau de soutien plus élevé.

Cet exercice de coécriture est présenté ici sous la forme d’un premier essai. Il est le résultat d’un débat collectif sur l’autisme et la neurodiversité qui a eu lieu avec les membres du projet Traduzir-se11 et d’ABRAÇA. Intéressées par les études sur le handicap et les théories crip, les auteures ont participé à l’écriture du Manifeste de la neurodiversité intersectionnelle brésilienne12. En plus d’une révision bibliographique des textes regroupant les catégories « neurodiversité » et « autisme », elles ont interagi sur les réseaux sociaux de ces collectifs, participé à des diffusions en direct, des réunions, des groupes d’étude et des débats sur des plateformes de visioconférence, et même dialogué via whatsApp avec les membres du projet Traduzir-se. Les discussions se sont centrées sur la coproduction de connaissances avec la participation de personnes autistes et non-autistes dans leurs différentes configurations relationnelles ; autrement dit, sur leurs interactions dans les espaces activistes et universitaires, où la dépathologisation des conditions neurodivergentes, la lutte pour l’affirmation et l’application des droits et la recherche de la reconnaissance des identités neurodivergentes marginalisées par le capacitisme neuronormatif, étaient présentes de manière concomitante.

Neurodiversité : propositions de questions pour réfléchir à un concept

Selon Ortega (2009a, p. 70), les explications neurologiques de l’autisme au cours des années 1990 ont éloigné les parents — et surtout les mères — de la culpabilité qui leur était auparavant attribuée par le modèle psychanalytique des années 1940 à 196013 : ce modèle reproduisait des stéréotypes négatifs sur la mauvaise parentalité, et plus particulièrement la mauvaise maternité14, dans la matrice de causalité de l’autisme. Le paradoxe avancé par Ortega est que la désimplication des parents provoquée par ce rapprochement avec les neurosciences est à l’origine des mouvements de recherche d’une guérison et d’un soutien des thérapies comportementales et psychopharmacologiques, mais également des mouvements de neurodiversité.

Pour Nadesan (2005), l’idée que l’autisme consiste intégralement en un cerveau autiste se fonde sur la diffusion des neurosciences cognitives, pour lesquelles l’aspect connectif de la cognition est l’aspect prédominant. Envisager l’esprit comme un ordinateur est pour l’auteure la première force de popularisation de ce paradigme. La seconde force est la quête parentale pour l’application des découvertes scientifiques sur le développement de l’enfant à des projets d’ingénierie sociale. Dans ce contexte d’émergence des neurosciences cognitives, l’ajustement de la personnalité importe moins que les compétences intellectuelles, surtout si l’on considère que les exigences de l’économie mondiale en sont venues à requérir une agilité intellectuelle et des aptitudes technologiques croissantes, y compris des travailleurs moyens.

Singer observe que les « nerds et les geeks » qui ont inventé l’ordinateur sont « des personnes parfaitement adaptées au spectre autistique. [...] Les geeks sont les sujets transitoires entre les neurotypiques sociables et les autistes non sociables, les personnes qui incarnent le mieux une société construite sur l’interaction entre l’homme et la machine » (Singer, 2016 [1999], s.p.). Même si « la recherche cognitive sur l’autisme met généralement l’accent sur des difficultés cognitives spécifiques (et parfois liées à une topographie neuronale), la littérature s’intéresse également aux forces cognitives — capacités et aptitudes — exprimées par les personnes “autistes” » (Nadesan, 2005, p. 113). Dans ce contexte, les potentialités « extraordinaires » et les indépendances relatives (en particulier chez les personnes porteuses du syndrome d’Asperger selon la CIM-1015) répondaient aux attentes d’une époque qui valorisait de plus en plus l’indépendance et les facilités techniques (Nadesan, 2005).

Nos recherches avec les personnes autistes montrent que pour une partie du mouvement brésilien pour la neurodiversité, plus proche d’un spectre politique et idéologique progressiste, un type naturel réifié dans la connexion neuronale atypique n’exige pas une seule condition organique à l’origine de toutes les caractéristiques qualifiées d’autistes. Il suffit qu’il y ait une similitude suffisante entre ces conditions organiques, ce qui peut se produire en vertu d’un écart moyen similaire par rapport à la norme. Les partisans de cette perspective affirment aussi que la neurodivergence est réifiée dans le type naturel de configurations neuronales qui sont moins probables ou qui s’écartent d’une certaine moyenne de la population. Cette affirmation n’est pas nécessairement en accord avec celle d’Ortega (2009b, p. 441), pour qui les défenseurs de la neurodiversité homogénéisent les cerveaux neurodivergents et minimisent les différences « afin de soutenir leurs affirmations sur l’existence d’une identité autiste basée sur le cerveau ». De l’avis d’Ortega, « le “cerveau autiste” est présenté comme ontologiquement homogène et radicalement différent du “cerveau neurotypique” également homogène » (p. 441).

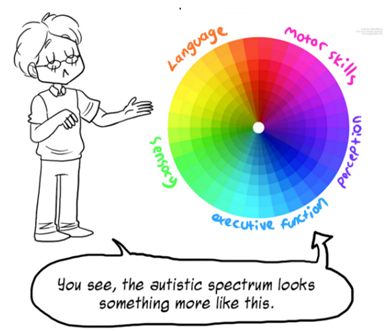

Nous pensons que les activistes de la neurodiversité étudiés ne considèrent pas la condition neurodiverse comme homogène. Au contraire, les documents explicatifs sur leurs réseaux sociaux (cf. Figure 1) indiquent une identification et une position dépourvue d’homogénéité. Pour eux, tout le monde — autistes et non autistes — se situe sur un spectre de neurodiversité (Brownlow, O’Dell, 2013), et ce sont leurs dispositions sur le spectre qui en font des « neurodivergents ».

Figure 1. Le spectre de l’autisme

Description de l’image 1 : Archie, personnage du site web The Art of Autism, montre un cercle aux couleurs de l’arc-en-ciel entouré des mots suivants : langage, motricité, perception, fonctions exécutives, sensorialité. Il dit : « Vous voyez, le spectre autistique ressemble plus ou moins à cela ».

https://the-art-of-autism.com/understanding-the-spectrum-a-comic-strip-explanation/

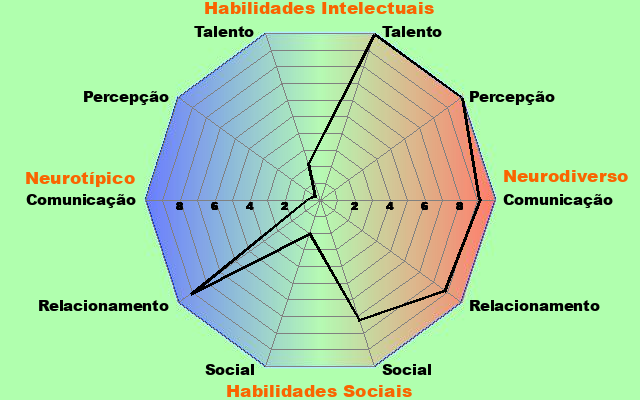

Une autre illustration est le résultat du quiz aspie16, un test qui circule dans la communauté autiste à l’étranger et au Brésil. Un participant de l’ABRAÇA a fait le test pour que nous puissions inclure l’image dans ce texte. Le résultat du test est une figure qui symbolise les résultats de chacun des traits de la personne, selon qu’elle est plus ou moins encline à la neurotypicité ou à la neurodivergence en degrés de 1 à 8, allant du centre à la périphérie du cercle. Le résultat est délivré par le test de la manière suivante :

Résultat : Votre indice neurodivers : 175 sur 200. Votre indice neurotypique (non autiste) : 45 sur 200 Vous êtes très probablement neurodivers (autiste). Version finale 4, 16-Sep-2024.

La figure 2 montre les positions sur le spectre :

Figure 2. Aspie Quiz.

Description de l’image 2 : La couleur bleue à gauche représente le côté du graphique dont les caractéristiques se rapprochent de la neurotypicité (neurotípico) ; la couleur orange à droite représente le côté qui se rapproche de la neurodiversité (neurodiverso). Les caractéristiques relatives au talent (talento), à la perception (percepção), à la communication (comunicação), aux relations (relacionamento) et à la vie sociale (social) sont disposées de haut en bas le long du graphique. Le résultat est un dessin noir qui relie les points des scores de la personne, la situant à différents endroits du spectre.

http://www.rdos.net/br/

Neurodivergents et « identités »

Selon Singer, les autistes sont des sujets neurodivergents ou neuroatypiques qui en sont venus à défendre la corporisation d’une différence cérébrale. Nous sommes d’avis que cette différence, de même que le handicap, doit être comprise comme un marqueur social de la différence et/ou de l’« identité17 » (en tant que catalyseur de l’appartenance biosociale et biopolitique), comme les différences raciales, sexuelles et de genre. D’un point de vue politique, ces conceptions issues principalement du Nord global ont conduit certains des collectifs les plus radicaux à exiger, par exemple, la suppression de la catégorie autisme (biomédicalement parlant, des troubles du spectre autistique - TSA) des manuels de diagnostic psychiatrique, de la même manière que d’autres différences ont été supprimées dans la seconde moitié du XXe siècle (Jaarsma & Wellin, 2012 ; Ortega, 2009 ; Hughes, 2021). C’est en ce sens que la neurodiversité représente ce que Hacking (1995b, pp. 359-360) nomme la « rébellion des personnes du type », qui retirent les types humains des mains des scientifiques qui les monopolisent.

Au début du moins, le mouvement de la neurodiversité a été fortement influencé par des théoriciens ayant envisagé la possibilité d’une affirmation positive du handicap comme identité, en fournissant à cette perception une base pour les demandes d’égalité et d’inclusion. Pour Swain et French (2000, p. 578), l’affirmation du handicap en tant qu’identité positive est une manière de répudier activement la normalité, de resignifier à la fois le concept de handicap et la valeur de la vie d’une personne handicapée. Les auteurs s’inspirent des politiques identitaires qui ont sous-tendu les luttes visant à mettre en évidence et à positiver la différence, communes à la seconde moitié du XXe siècle. Fondé sur les notions de conscience de soi et d’expressions typiques d’un archétype particulier, le terme « identité » se distingue par sa capacité à définir l’individu en tant que tel et en tant que composant d’un éventail collectif plus large. L’identité délimite des marqueurs spécifiques qui, en plus d’être relativement stables sur le plan conceptuel, se consolident dans le temps comme une constante. En somme, l’identité déclenche une série de traits plus larges que le concept psychologique de couleur, de genre, d’âge et de statut socioéconomique, entre autres.

S’il est reconnu comme une identité, l’autisme n’est pas quelque chose que la personne a, mais quelque chose qu’elle est. Enracinée dans les expressions animées par la perspective du langage de la personne d’abord (person-first), la séparation entre la personnalité et l’autisme suppose un clivage entre la catégorie ontologique de la « personne » et la catégorie biomédicale de l’« autisme », la première étant une victime captive de la seconde. Cela illustre le refus d’utiliser des expressions telles que « personne atteinte d’autisme », « personne vivant avec l’autisme » ou « famille vivant avec l’autisme » (Singer, 1999 ; Hacking, 2009 ; McGuire, 2016a, 2016b). S’il s’agit apparemment d’une revendication de nature purement terminologique, l’avancée de cette proposition suggère qu’il n’y a pas d’individu vivant « sous » l’autisme – si c’était le cas, il faudrait le sauver de cette condition qui rend impossible de vivre une bonne vie.

La défense de cette perspective se heurte au fait qu’il existe des personnes autistes ayant des besoins de soutien différents dans ledit « spectre autistique ». D’où la question suivante : « comment séparer ceux (les autistes) qui ont besoin d’un traitement et d’un soutien médical de ceux (les autistes) qui ont simplement besoin d’acceptation et de respect ? » (Verhoeff, 2015a, p. 446). Certains auteurs maintiennent et renforcent la distinction entre les autistes au fonctionnement élevé et les autistes au fonctionnement faible pour déterminer la portée de la neurodiversité18 (voir Jaarsma, & Wellin, 2012).

En outre, des propositions plus récentes suggèrent que « la neurodiversité inclut explicitement toutes les personnes autistes et neurodivergentes, y compris celles qui ont les plus grands besoins de soutien » (Den Houting, 2019, p. 272). En affirmant que « la neurodiversité est un mouvement mené par des personnes autistes au fonctionnement élevé » (Ortega & Vidal, 2019, p. 22), il y a déjà une coupure épistémologique dans l’articulation de ce terme qui s’éloigne de la position de certains défenseurs de la neurodiversité (qui n’utilisent pas la division).

Une différence qui porte un nom : le Manifeste de la neurodiversité intersectionnelle de l’ABRAÇA

L’Association brésilienne d’action pour les droits des personnes autistes (ABRAÇA) est une organisation nationale qui défend les droits humains des personnes autistes. Elle a été créée en 2008 et rassemble des personnes autistes, des défenseurs des droits de l’homme et des membres de leur famille qui s’engagent à agir en faveur de l’inclusion, de la désinstitutionalisation, du renforcement des liens familiaux et du respect de la diversité, et contre les pratiques abusives et d’exclusion qui affectent la vie des personnes autistes et de leur famille19.

Deux des fondateurs de l’association, Mariene Martins Maciel et Argemiro de Paula Garcia Filho, racontent qu’elle est née d’un désaccord avec l’Association brésilienne de l’autisme (ABRA)20. Avec Fátima Dourado et son mari Alexandre Costa e Silva, respectivement présidente de la Fondation Casa da Esperança et directeur technique, ils ont proposé la création d’ABRAÇA dans le but d’« autonomiser les personnes autistes et de défendre leurs droits ». Son assemblée constitutive a réuni des pères, des mères et des personnes autistes, ainsi que d’autres organisations telles que la Casa da Esperança elle-même, l’Association des familles et amis des personnes autistes (AFAGA), l’Association des amis de personnes autistes de la région de Criciúma, Santa Catarina (AMA-REC/SC) et le Mouvement Fierté Autiste Brésil (MOAB)21. Dès le départ, ABRAÇA a choisi de défendre les droits humains des personnes autistes et des autres personnes handicapées en déléguant le rôle principal aux adultes autistes et en se différenciant des autres associations. Elle a promu des campagnes de sensibilisation pour valoriser l’autonomisation des personnes autistes, aussi bien en avril (le 2 avril est la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme) que le 18 juin (la Journée de la fierté autiste). Si elle considère le 2 avril comme un moment stratégique pour aborder des questions sensibles liées à la lutte contre la violence structurelle intersectionnelle (racisme, violence de genre, abandon structurel des politiques publiques, etc.), le 18 juin elle promeut des campagnes visant à accroître la visibilité de cette partie de la population.

En 2021, Luana Adriano a participé à la rédaction du Manifeste de la neurodiversité intersectionnelle d’ABRAÇA. Cette date est reconnue comme un moment essentiel dans la construction et l’interrelation des agendas féministes et antiracistes qui ont gagné du terrain dans les discussions. Il convient de noter que la présidente élue pour l’exercice biennal 2021-2022 était Rita Louzeiro, une femme noire autiste.

Le texte du Manifeste, signé dans son intégralité par des personnes autistes, ne fait aucune mention de cerveaux ou de causalités dans la manière autistique d’habiter le monde. Il se fonde sur la concrétude de leurs expériences et revendique les programmes historiques du mouvement comme garanties de soutiens et d’adaptations raisonnables pour l’accès à la justice, à l’éducation inclusive et à la vie en communauté :

Nous sommes des vraies personnes qui vivent de vraies vies, avec des demandes diverses, dans différents contextes. C’est ce qui doit être considéré dans l’élaboration des politiques publiques afin que nous puissions tous être pris en compte. (Abraça, 2021)

Si le manifeste ne critique pas l’idée du sujet cérébral ni l’homogénéité des auteurs critiques de la neurodiversité, il affirme les pluralités des formes d’« autister »22 et de résister dans différents contextes, surtout après quasiment deux ans d’une pandémie qui a décimé près de 600 000 personnes jusqu’en septembre 2021.

Il a été élaboré à partir de cinq réunions organisées sur la plateforme Google Meets, elles-mêmes programmées par le biais du groupe WhatsApp GT - Campanha créé le 30 mai 2021. Onze (11) membres d’ABRAÇA engagés dans le mouvement brésilien de la neurodiversité ont été inclus dans le groupe. L’écriture commune s’est faite grâce au partage du document sur Google docs. Après sa rédaction, le groupe a décidé d’en écrire une version en langage simplifié pour en élargir les possibilités d’accès.

Dans sa version originale, aucune référence n’est faite au terme « cerveau » ; seule une référence explicite apparaît dans la version simplifiée : « La neurodiversité, c’est savoir que tout le monde a des cerveaux différents. Avec ou sans handicap ». L’objectif était — dans la version élargie — d’éloigner les interprétations pathologiques de l’autisme : « l’autisme, comme les autres handicaps psychosociaux et intellectuels, n’est pas un défaut neurologique » (souligné par nous). Ainsi, l’allusion au mouvement de la neurodiversité en tant que « forme d’action sociale enracinée dans des compréhensions cérébralisées de la subjectivité » (Ortega & Vidal, 2019, p. 84) ne se reflète pas dans le contenu des discussions qui ont précédé la publication du document. Dans un manifeste sur les différentes identités que traversent les sujets autistes, il n’y a pas de cérébralisation de la condition « implicite dans la notion même de neurodiversité » (Id., p. 217).

En parlant de neurodiversité intersectionnelle, le mouvement utilise également une approche qualitative en opposition aux théories identitaires essentialistes23. Il est alors nécessaire de se demander comment la neurodiversité qui sous-tend une identité cérébrale peut entrer en accord avec un fondement indiquant l’essentialisme identitaire pour comprendre la situation d’oppressions interconnectées. Tout laisse croire que situer cette intersection peut se faire dans la référence à l’autisme comme n’étant « qu’une » des histoires racontées autour d’un sujet qui interagit socialement24.

À ce stade, il convient de souligner l’aspect multiforme de la notion d’identité. Nous pourrions, par exemple, mettre en évidence trois utilisations différentes : (1) pour la formation de collectifs politiques dont les membres revendiquent des caractéristiques intersubjectives mutuellement reconnues ; (2) pour l’homogénéisation de sujets qui sont lus et se lisent en vertu de l’attribution hétéronome ou autonome d’une étiquette ; et (3) pour la compréhension de soi d’un individu, en tenant compte des différents éléments dynamiquement impliqués dans la construction de sa subjectivité. Nous émettons l’hypothèse que pour les critiques de la neurodiversité, les connotations (1) et (2) semblent être prépondérantes, tandis que pour ceux qui se considèrent comme neurodivergents, la connotation (3) semble être celle qui guide l’interconnexion neurodiversité + intersectionnalité.

Contributions d’un dialogue initial

Depuis que Singer a inventé le terme « neurodiversité », certains groupes ont commencé à défendre l’existence d’une différence cérébrale pour expliquer les marqueurs sociaux de la différence et/ou de l’« identité ». Dans les pays du Nord, le mouvement a été critiqué sur le plan politique et universitaire : (a) parce qu’il a surreprésenté les personnes autistes moins demandeuses de soutien ; (b) parce qu’il n’a pas fait la différence entre les personnes autistes à forte et à faible demande ; et (c) parce qu’il a été coopté par le néolibéralisme.

Au Brésil, nous constatons que les analyses les plus connues critiquent (1) la réification et l’essentialisation des « neurosubjectivités » et (2) la centralisation de l’activisme dans la production et le maintien des bio-identités et des biosocialités (cf. en particulier Ortega, 2008).

Entre autres problématisations et « réponses » aux critiques déjà formulées dans le monde universitaire, nous réfléchissons à la manière dont le mouvement militant brésilien des autistes adultes voit l’identité neurodiverse comme un articulateur biopolitique d’une collectivité, et comprend en même temps l’autisme comme un handicap, ancré sur les droits de l’homme ; depuis la loi sur l’autisme de 2012, il a accès à des politiques affirmatives et sociales au même titre que les personnes ayant d’autres handicaps.

Notre objectif est de repenser l’affirmation selon laquelle la neurodiversité est le résultat d’un contexte où « les patients psychiatriques sont vus principalement comme des sujets cérébraux, ce qui peut contribuer à ajuster leur compréhension d’eux-mêmes et la façon dont ils mènent leur vie » (Ortega & Vidal, 2019, p. 33). Nous sommes d’avis que la neurodiversité intersectionnelle suggérée par ABRAÇA et présente dans les productions des personnes autistes dans un mouvement d’aleijamento de l’université met en échec le potentiel de la figure du « sujet cérébral » pour répondre à la perspective de ceux qui activent la « neurodiversité » en leur faveur. Au lieu de construire un débat à partir de la cérébralisation, le mouvement a cherché à croiser des référentiels pratiques pour suggérer des différences intersubjectives entre tous, autistes ou non. Nous nous demandons dans quelle mesure la neurodiversité peut être utilisée comme un « cas » par les neurocritiques pour exposer les entrailles d’une culture cérébraliste.

Finalement, la recherche ethnographique interdisciplinaire menée dans cette étude a contribué à une compréhension plus dense et plus complexe des différentes identités et subjectivités autistes qui composent le mouvement de la neurodiversité au Brésil aujourd’hui. Sans catégories analytiques fermées comme point de départ pour comprendre la réalité, et sans omettre nos positions de chercheuses alliées au mouvement, nous plongeons dans la vie quotidienne du réseau d’autistes adultes brésiliens à travers un jeu réflexif de participation fondée sur l’observation et de vigilance épistémologique, ce qui nous a permis de matérialiser la constitution de l’identité intersectionnelle autistique.

Inspirés par les études en sciences et technologies, les études féministes intersectionnelles du handicap et la théorie Crip, les débats et les recherches décoloniales émancipatrices du réseau Traduzir-se ont également mis en lumière l’hétérogénéité interne de la communauté neurodivergente au Brésil, ainsi que ses formes d’engagement dans le monde. Ces recherches sont menées par des personnes autistes issues de différents domaines de connaissance et dont les expériences sont traversées par différents marqueurs sociaux ; elles ont produit de nouvelles problématiques et un corpus de nouveaux concepts et de perspectives analytiques, tels que ceux du livre Linguagem e Autismo (Langage et Autisme), organisé par Luiz Henrique Magnani et Gustavo Rückert (2021).

Avant de refermer ce travail, nous aimerions citer quelques personnes autistes, parmi tant d’autres du réseau : Sophia Mendonça, transgenre, est l’auteure du premier livre sur la neurodiversité au Brésil ; Rafaela Araújo (2023), pédagogue, a largement contribué au domaine de l’éducation en « fissurant » le programme scolaire de la « connaissance du handicap » ; Gustavo Rückert (2021 ; et dans ce numéro), docteur en littérature, aborde l’autisme comme un langage en analysant des poèmes autistes, et a contribué à la critique de la compréhension de l’autisme comme une « taxonomie de l’absence » ; Ana Cândida Carvalho (2023), psychologue, philosophe et artiste visuelle, explore les formes créatives autistes en tant que résistance dans un monde capacitiste sans accessibilité ; Rodrigo Freitas, psychologue, pédagogue, théologien et étudiant en master de sciences religieuses, s’est consacré à la recherche sur la décolonisation des pratiques d’inclusion, d’exclusion et des discours sur l’autisme dans les environnements religieux ; et dans le monde universitaire, la psychologue Giovana Nicolau (2023) a produit d’incroyables réflexions sur la « colonisation de l’autisme » dans le monde universitaire.