Introdução

O surgimento do termo “neurodiversidade” no final da década de 1990 remete originalmente ao trabalho de Singer1, uma socióloga e self advocate que o propôs primeiramente em sua tese intitulada “Odd People” In: The Birth of Community Amongst People on the Autism Spectrum. A Personal Exploration of a New Social Movement Based on Neurological Diversity (2016 [1999]). A motivação para nomear o então insurgente movimento de sujeitos que se identificavam como possuidores de uma “conexão” cerebral diferente veio, de acordo com a autora, de uma insatisfação com a rejeição da conceituação da deficiência a partir da objeção do chamado “modelo social forte” (Shakeapeare, 2014) que se posicionava mais enfaticamente contra à ideia de deficiência centrada em concepções biomédicas. Em Singer, a neurodiversidade sugere que o significado-chave do ‘Espectro Autista’ está em seu “apelo e antecipação de uma política de ‘Diversidade Neurológica’”. O ‘neurologicamente diferente’, para autora, representaria “um novo acréscimo às categorias políticas conhecidas de classe/sexo/raça” e ampliaria “as percepções do modelo social da deficiência” (Singer, 2016 [1999], s.p.).

É relevante notar que a autora aponta que “a visão do modelo social construcionista não servia inteiramente à emergência do movimento autístico”, sugerindo, ainda, ser importante lembrar que foram

(...) pesquisadores médicos, começando com Hans Asperger, Lorna Wing, Simon Baron-Cohen e Oliver Sacks, e psicólogos, notavelmente Tony Attwood, os que erigiram as fundações que habilitaram pessoas autistas e seus familiares a reconhecerem uns aos outros e formarem o seu próprio movimento (Singer, 2016, s.p.).

Embora o termo tenha sido utilizado, mais recentemente, no movimento social brasileiro formado de e para autistas (Abraça, 2021), seu acionamento vem sendo questionado em virtude da imputação de reificação das subjetividades a partir de um léxico da topografia cerebral. A neurodiversidade, na perspectiva dos neurocríticos, se apoiaria sobre a noção de “sujeito cerebral”, onde a pessoa é entendida como integralmente equivalente a determinadas descrições de ordem neurológica e suas ações podem ser inteiramente reduzidas à descrição neurocientífica do cérebro, a qual sempre está “por detrás” de uma agência. (Ortega, 2008, 2009b, 2009c, 2009d, 2013; Zorzanelli & Ortega, 2011; Vidal & Ortega, 2007; 2019).

Uma das questões que trazemos aqui para dialogar com estas críticas seria que esta definição de “sujeito cerebral” não daria conta da complexidade encontrada no acionamento do termo neurodiversidade no Brasil, nem no ativismo e nem entre autistas com quem temos convivido.

A neurodiversidade, para o campo da neurocrítica, nada mais seria do que uma prova contundente desta cerebralização, a qual resulta de investigações neurocientíficas que forneçam parâmetros objetivos para determinar neurotípicos e neuroatípicos. Ressaltamos que os argumentos acionados pelos atores que se dizem neurodivergentes não necessariamente são aqueles considerados “argumentos neurocientificos válidos”. Vemos, em suas concepções de neurodiversidade, uma gama de argumentos e elementos que tornam esse termo mais complexo do que constituído por uma derivação da neurociência.

Nos anos que se seguiram à proposta teórica de Singer, a ascensão de um movimento global de pessoas autistas iniciou uma arregimentação da “neurodiversidade” como mote para a aceitação do autismo como uma diferença. No final da década de 1990, Singer sugerira que, sem os avanços tecnológicos que permitiram a formação de comunidades on-line, a neurodiversidade não teria florescido. Computadores, diz ela, são dispositivos protéticos, que “transformam [os autistas] de indivíduos retraídos e isolados em seres sociais em rede, o pré-requisito para uma ação social eficaz, e uma voz na arena pública” (1999 [2016]). Embora estas afirmações possam reforçar os determinismos biológicos rechaçados pelo modelo social de deficiência – ao sugerir-se que autistas são naturalmente retraídos e isolados –, é precisamente nas redes sociais que o termo atualmente se talha e se retalha, sendo associado politicamente ao já existente movimento por direitos e a novas conceituações, como a de “interseccionalidade” (Abraça, 2021). De forma aparentemente paradoxal, este, que é um movimento reputado como neurodeterminista, vê, na articulação do movimento social autista brasileiro, um espaço para que autistas possam expressar múltiplas identidades.

Neste texto trazemos para o debate alguns elementos que acreditamos serem potentes para uma reflexão teórico-analítica sobre como a categoria “neurodiversidade” está sendo pensada, acionada e materializada nas práticas cotidianas – especificamente considerando o palco pragmático das redes sociais – de ativistas neurodiversos (principalmente autistas) no Brasil. Propomos tecer uma rede de críticas às concepções e reivindicações de direitos através da categoria ‘neurodiversidade’ que habilitem, em nosso entendimento, sua “antropofagia glocal”. Este, que é um texto escrito por uma jurista e uma antropóloga, é uma primeira iniciativa teórica que coloca em xeque a leitura determinista sobre a neurodiversidade, buscando entender se, de fato, é a cerebralização que catalisa o uso do termo por autistas, tanto acadêmicos como ativistas auto-representados.

Saberes situados

Este texto é um experimento. As autoras além de serem pesquisadoras em diferentes áreas de conhecimento, são aliadas do ativismo autista no Brasil como participantes da Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas - Abraça2. Luana e Valéria têm se posicionado em um espaço de estudos e pesquisa com pessoas com deficiência, mais especificamente autistas, cujo trabalho em Rede tem gerado produções de “letramento”, o qual contribui para um “aleijamento” (Lopes, 2020; Magnani & Ruckert, 2021; Mello, Aydos & Schuch, 2022) da produção de conhecimento na Academia, assim como na construção de um diálogo crítico e colaborativo das pesquisadoras com a agenda política e social brasileira.

Luana é bacharel, mestre e doutora em Direito. Desde muito cedo atuava no ativismo ambientalista e em prol dos direitos Humanos, o que a levou a conhecer Alexandre Mapurunga. Em 2006 foi convidada por Mapurunga a ir no encontro Encontro Brasileiro de Autistas, quando começou a fazer parte da ABRAÇA. Desde então têm atuado na produção de conteúdo, intervenção jurídica e apoio nas pautas da Associação em mobilizações presenciais e nas redes sociais. A intensa trajetória de Luana junto ao ativismo foi fundamental para que em 2023 defendesse sua tese de doutoramento em cotutela Brasil-Alemanha sobre Neurodiversidade. Hoje Luana é diretora jurídica na Abraça.

Valéria é bacharel em Ciências Sociais, mestre e doutora em Antropologia Social. Foi durante o doutorado que suas pesquisas se voltaram para o cotidiano de pessoas autistas no mercado de trabalho e iniciou sua participação como membra do CODEA: Comitê Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia. No ano de 2019, em uma mesa da Reunião de Antropologia do Mercosul organizada pelo CODEA, com ativistas com diversas deficiências, conheceu uma mulher autista ativista na Abraça. Com a pandemia, as pesquisas de campo em Antropologia foram interrompidas e o contato online com mais autistas dessa Associação se intensificou, e Valéria organizou lives com autistas como parte do projeto “Living with Disabilities: an anthropological contribution to public policies”3, do qual participava. Em alguns meses esta rede, incluindo Valéria e Luana, é convidada a participar do projeto “Traduzir-se: autismo em primeira pessoa na prática acadêmica”, coordenado por Luiz Henrique Magnani, autista e professor da área de Linguística Aplicada na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, no estado de Minas Gerais.

A atuação no Comitê, assim como o convívio cotidiano no enfrentamento das barreiras encontradas pelos colegas autistas da Abraça e da Rede Traduzir-se, foram proporcionando um letramento das autoras em acessibilidade e inclusão a partir de um lugar de coprodução de materiais de apoio e colaboração em organização de eventos acadêmicos (CODEA-ABA, 2020; Aydos & Costa, 2020). Nestes espaços, as aproximações entre as áreas da comunicação, da linguagem, do direito e das políticas públicas, assim como da antropologia e de outras ciências humanas, alinhavam-se à concepção que esses ativistas, assim como Luana, tinham sobre autismo enquanto uma deficiência e uma neurodivergência4, ambas categorias entendidas aqui na chave dos “marcadores da diferença” (Lopes, 2020).

As concepções relacionais e situacionais de construção das categorias, assim como a perspectiva de privilegiar a experiência da deficiência nas pesquisas antropológicas, encontravam eco e tomavam corpo e materialidade na convivência com os autistas do grupo. Histórias de vida, sem exceções marcadas por experiências encarnadas bullying, exclusão e outras violências devido a características como a linguagem rebuscada ou interesses e hiperfocos não convencionais, e à forma de interagirem com as pessoas e espaços eram interpretadas como formas diversas de habitarem o autismo e se engajarem no mundo.

Atualmente, o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), em sua quinta versão, classifica o autismo como um “transtorno de desenvolvimento” que se caracteriza por dificuldades em três esferas: comunicação, interação social e comportamentos e pensamentos considerados repetitivos e rígidos. No entanto, as reflexões e pesquisas deste grupo de acadêmicos autistas (Rückert, 2021; Carvalho, 2023), assim como das pesquisadoras que escrevem esse texto, concordam que a concepção psiquiátrica do autismo já o condiciona a uma marca depreciativa quando distancia aquilo que se é daquilo que supostamente se deveria ser (Caitité, 2017). A corponormatividade (McRuer, 2021; Kafer, 2013) é a base epistemológica destas definições baseadas em uma “taxonomia da falta” (Rückert, 2021; 2024) que desvaloriza e desqualifica formas outras de interação e comunicação psicossociais. Ao recusar perceber as formas diversas de comunicação e interação social na chave da patologia, do déficit, do atraso, entendemos autismo como “deficiência”, através da reivindicação de sua interpretação em diálogo com o Modelo Social da Deficiência (Shakespeare, 2014; Diniz, 2012), como corporalidades dissidentes, ou neurodivergentes da norma hegemônica5, que encontram barreiras à participação em uma sociedade não acessível a todas as (neuro)diversidades humanas.

Com o tempo, as leituras críticas ao Movimento da Neurodiversidade6 (Ortega, 2013; Vidal & Ortega, 2019), majoritariamente composto por autistas no Brasil, realizadas na Rede Traduzir-se foram se mostrando distantes da realidade dos autistas brasileiros. Elas traziam sim a categoria “neuro” para falarem de suas formas neurodiversas de interagirem e se comunicarem, mas foram muito poucas as vezes que o cerebralismo reducionista e dessubjetivante (“sou meu cérebro”) se fazia presente na forma como entendiam “o seu autismo” ou as suas subjetividades autistas.

Também a categoria “identidade autista” não correspondia às críticas que pregavam que o movimento da neurodiversidade desconsidera as pessoas com maior necessidade de apoio do espectro7. Ao acionarem elementos do autismo que os tornavam pertencentes a uma mesma biossocialidade, dizendo que “eram autistas” e não que “tinham autismo”, não deixavam de considerar suas diversidades internas, mas sim reivindicavam uma “identidade interseccional” enquanto ferramenta política que busca dar conta das diversas violências de exclusão. Em momento algum destes quatro anos de convivência na Abraça ou na Rede Traduzir-se, ouvimos pronunciamentos de pessoas com menor necessidade de suporte que negavam o autismo como deficiência ou reivindicavam uma identidade separada do espectro autista. O que percebemos, pelo contrário, era um empenho para trazer as pessoas com maior grau de suporte para dentro do movimento.

Este exercício de co-escrita é aqui apresentado na forma de um primeiro ensaio, resultante desse debate coletivo sobre autismo e neurodiversidade que se deu com a participação das autoras nas reuniões virtuais e nas conversas de whatsapp do Projeto “Traduzir-se: autismo em primeira pessoa na prática acadêmica”8 e nas suas participações na escrita do “Manifesto da Neurodiversidade Interseccional Brasileira”9, da Abraça. Para sua produção, além de realizarmos uma revisão bibliográfica de textos que interseccionam as categorias “neurodiversidade” e “autismo”, inspiradas pelo interesse comum nos Disability Studies e nos Crip Studies, interagimos nas redes sociais virtuais destes coletivos, participamos de lives, reuniões, grupos de estudo e debates em plataformas de videoconferências, e diálogos em aplicativos de comunicação direta (whatsapp) do Projeto Traduzir-se. Pautamos os debates na postura de coprodução do conhecimento com a participação de pessoas autistas e não-autistas em suas diferentes configurações de relações, ou seja, nas suas interações tanto nos espaços de ativismo como acadêmicas, nos quais se faziam concomitantemente presentes a despatologização de condições neurodivergentes; a luta pela afirmação e efetivação de direitos e a busca pelo reconhecimento de identidades neurodivergentes que foram marginalizadas em função de um capacitismo neuronormativo.

Neurodiversidade: propostas de questões para pensar um conceito

De acordo com Ortega, (2009a, p. 70), as explicações neurológicas do autismo durante a década de 1990 afastariam dos pais – e sobretudo mães – a culpa a eles anteriormente imputada pelo modelo psicanalítico das décadas de 1940 a 196010, que reproduzia estereótipos negativos acerca da má parentalidade – e, mais especificamente, a má maternidade11 – na matriz de causalidade do autismo. O principal paradoxo apresentado pelo autor é o de que a desimplicação dos pais provocada por essa aproximação das neurociências está na raiz tanto dos movimentos de busca da cura e de apoio às terapias comportamentais e psicofarmacológicas, quanto na dos movimentos de neurodiversidade.

Nadesan (2005), por sua vez, sugere que a ideia de que o autismo consiste integralmente no cérebro autista se apoia na disseminação da neurociência cognitiva, para a qual o aspecto conectivo da cognição é o aspecto preponderante. A ideia de que a mente é um computador é, para a autora, a primeira força para que esse paradigma se popularizasse. A segunda força, por outro lado, é a busca parental pela aplicação das descobertas científicas sobre desenvolvimento infantil nos projetos de engenharia social. Nesse contexto de emergência da neurociência cognitiva, o ajuste da personalidade importa menos que as habilidades intelectuais, especialmente em se considerando que as demandas da economia global passaram a exigir agilidade intelectual e crescente aptidão tecnológica, mesmo de empregados médios.

Com efeito, de acordo com Singer, os “nerds e geeks” que teriam inventado o computador são “pessoas que se adequam perfeitamente ao espectro autista. (...) Geeks são os sujeitos transitórios entre os neurotípicos sociáveis e autistas não sociáveis, [são] as pessoas que mais personificam uma sociedade construída sobre a interação entre o humano e a máquina” (Singer, 2016 [1999], s.p.). Nesse momento, então, embora a “pesquisa cognitiva sobre o autismo tipicamente enfatizasse impedimentos cognitivos específicos (e, por vezes, ligados a uma topografia neural), também há um movimento na literatura para endereçar as forças cognitivas – habilidades e aptidões – expressas pelos indivíduos ‘autistas’” (Nadesan, 2005, p. 113). Nesse contexto, as potencialidades “extraordinárias” e as relativas independências – especialmente em indivíduos com a classificação diagnóstica de Síndrome de Asperger segundo a CID 1012–, atendiam aos auspícios de uma era que, cada vez mais, valorizaria a independência e as facilidades técnicas (Nadesan, 2005).

Nossas pesquisas com autistas apontam para uma compreensão de que parte do movimento da neurodiversidade do Brasil – situada mais próxima de um espectro político-ideológico progressista – entende que há um tipo natural reificado na conexão neural atípica – o que não exige que haja apenas uma condição orgânica causando todos as caraterísticas lidas como autistas. Basta que haja uma similaridade suficiente entre essas condições orgânicas, o que pode se dar em virtude de um afastamento médio similar do típico. Pessoas que encabeçam essa perspectiva sustentarão, ainda, que a neurodivergência é reificada no tipo natural de configurações neurais menos prováveis ou que se distanciam em determinada média populacional. Essa sugestão, contudo, não necessariamente concorda com aquela de Ortega (2009b, p. 441), para quem os defensores da neurodiversidade homogeneizam cérebros neurodivergentes e minimizam suas diferenças “de modo a apoiar suas afirmações sobre a existência de uma identidade autística baseada no cérebro”. Assim, argumenta Ortega, “o ‘cérebro autista’ é exibido como ontologicamente homogêneo e radicalmente diferente do também homogêneo ‘cérebro neurotípico’” (p. 441).

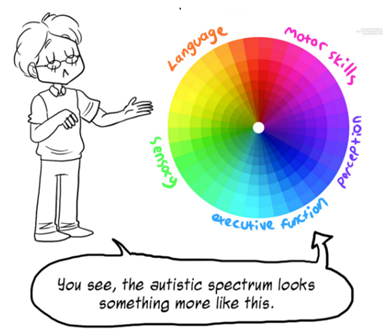

Da forma como entendemos, os ativistas da neurodiversidade com quem pesquisamos não consideram uma homogeneidade da condição neurodiversa. Pelo contrário, materiais explicativos em suas redes sociais, como a figura abaixo, apontam uma identificação com e uma postura despida de homogeneidades, na medida em que entendem que todos – autistas e não-autistas – estão em um espectro de neurodiversidade (Brownlow, O’Dell, 2013), sendo as suas disposições no espectro o que lhes identificariam como “neurodivergentes”.

#descrição da imagem 1: Archie, um menino branco de cabelos curtos e óculos, personagem do site “The Art of Autism”, aponta para um círculo com as cores do arco-íris com as seguintes palavras, também em diferentes cores, ao seu redor: Language, motor skills, perception, executive function, sensory. Abaixo um balão com Archie explicando: “You see, the autistic spectrum looks something more like this”. Fim da descrição.

The Art of Autism: https://the-art-of-autism.com/understanding-the-spectrum-a-comic-strip-explanation/

Imagem 1.

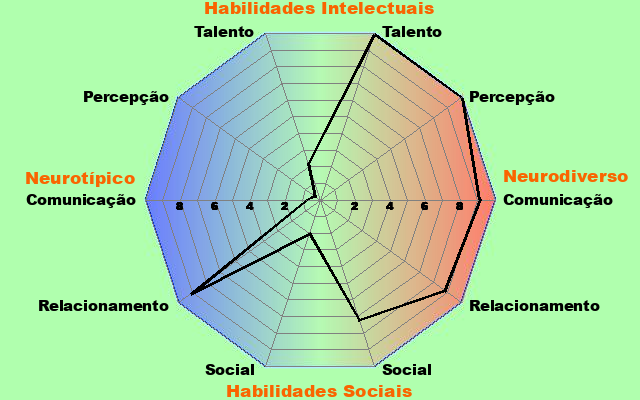

Um outro espaço de materialização do que estamos trazendo é o resultado do “aspie quiz”13, teste que circula na comunidade autista do exterior e do Brasil. Uma participante da Abraça realizou o teste para que pudéssemos trazer a imagem neste texto. O teste apresenta como resultado uma figura que simboliza os resultados de cada traço da pessoa, como mais ou menos disposto à neurotipicidade ou à neurodivergência, em graus de 1 a 8, que vão do centro à periferia do círculo. O resultado é entregue pelo teste da seguinte forma:

“Resultado: Seu índice neurodiverso: 175 de 200. Seu índice neurotípico (não autista): 45 de 200 Você é muito provavelmente neurodiverso (autista). Versão final 4, 16-Sep-2024 - e ilustra os posicionamentos no espectro no gráfico abaixo:

#descrição da imagem 2: figura com fundo verde e um gráfico em formato de círculo cromático, dividido em 10 partes em forma de pizza, em um gradual da esquerda para direita, em azul, verde e laranja. A cor azul posicionada à esquerda representa o lado do gráfico cujas características se aproximariam da neurotipicidade; e a cor laranja à direita, representa a aproximação com a neurodiversidade. As características talento, percepção, comunicação, relacionamento e social estão dispostas de cima para baixo ao longo do gráfico e o resultado é um desenho em preto que liga os pontos dos escores da pessoa localizando-a em diferentes pontos do espectro.

Fonte : http://www.rdos.net/br/

Imagem 2.

Neurodivergentes e “identidades”

Em Singer, autistas são sujeitos neurodivergentes ou neuroatípicos que passaram a defender a corporificação de uma diferença cerebral. Nós propomos que esta diferença, assim como a deficiência, demanda ser entendida na chave dos marcadores sociais da diferença e/ou da “identidade”14 (enquanto catalisadora de pertenças biossociais e biopolíticas), assim como as diferenças raciais, sexuais e de gênero. Em termos políticos, tais concepções, situadas principalmente no Norte Global, levam alguns de seus coletivos mais radicais a reivindicar, por exemplo, a retirada da categoria autismo (ou, em termos biomédicos, Transtorno do Espectro Autista - TEA) dos manuais diagnósticos psiquiátricos – do mesmo modo que outras diferenças o foram na segunda metade do século XX (Jaarsma & Wellin, 2012; Ortega, 2009; Hughes, 2021). É nesse sentido que a neurodiversidade representa o que Hacking (1995b, p. 359-360) chama de “rebelião das pessoas do tipo”, as quais tomam os tipos humanos das mãos dos cientistas que os monopolizam.

O movimento da neurodiversidade – pelo menos inicialmente – teve forte influência de teóricos que consideravam a possibilidade de afirmação positiva da deficiência enquanto uma identidade, fornecendo a esta percepção uma base para as reivindicações por igualdade e por inclusão. Denotam-se, nesse sentido, Swain e French (2000, p.578), que entendem que a afirmação da deficiência como uma identidade positiva é um modo de repudiar ativamente a normalidade, ressignificando não apenas o conceito de deficiência, mas também o valor da vida de uma pessoa com deficiência. Eles se inspiram nas políticas de identidade, que têm sustentado as lutas de evidenciação e de positivação da diferença comuns à segunda metade do século XX. Alicerçado nas noções de autoconsciência e expressões típicas de um arquétipo particular, o termo “identidade” qualifica-se pelo potencial de definição do indivíduo enquanto tal e enquanto componente de um espectro coletivo mais amplo. A partir da identidade, delimitam-se marcadores específicos, que, para além de relativamente estáveis conceitualmente, consolidam-se no tempo em caráter de constância. Compreendemos que identidade aciona uma série de traços mais amplos do que o conceito psicológico como cor, gênero, idade e condição socio-econômica, dentre outros.

Em sendo reconhecido como uma identidade, o autismo não é algo que a pessoa tem, mas sim algo que ela é. A separação entre a pessoalidade e o autismo, embutida em expressões animadas pela perspectiva da linguagem person-first, assumem que há uma clivagem entre a categoria ontológica da “pessoa” e a categoria biomédica do “autismo”, a primeira vítima cativa da segunda. Estrutura-se, dessa forma, a recusa ao uso de expressões como “pessoa com autismo”, “pessoa vivendo com autismo” ou “família vivendo com o autismo” (Singer, 1999; Hacking, 2009; McGuire, 2016a; 2016b). Embora essa pareça ser uma reinvindicação de natureza puramente terminológica, o avanço dessa proposição sugere que não há um indivíduo vivendo “por baixo” do autismo, o que faria ser necessário resgatá-lo dessa condição que impossibilitaria a boa vida.

Um desafio para a defesa dessa perspectiva é a de que há autistas com diferentes demandas de apoio dentro do chamado “espectro autista”, o que nos faria colocar a pergunta: “como separamos aqueles (com autismo) que precisam de tratamento e apoio médico daqueles (com autismo) que precisam apenas de aceitação e respeito?” (Verhoeff, 2015a, p. 446). Em vista dessa pergunta, há autores que, no contexto da neurodiversidade, mantém e reforçam uma distinção entre autistas de alto e baixo funcionamento para determinar o escopo da neurodiversidade15 (nesse sentido, conferir Jaarsma, & Wellin, 2012).

Por outro lado, propostas mais recentes têm sugerido que a “neurodiversidade inclui explicitamente todas as pessoas autistas e neurodivergentes, incluindo aquelas com as maiores necessidades de suporte” (Den Houting, 2019, p. 272). Nesse sentido, quando há uma menção por Ortega e Vidal (2019, p. 22) no sentido de que a “neurodiversidade é um movimento liderado por autistas de alto funcionamento”, já há um corte epistemológico na articulação deste termo que se distancia da forma como parte dos defensores da neurodiversidade – que não usam a divisão – se posiciona.

Uma diferença com nome: o manifesto da neurodiversidade interseccional da ABRAÇA

“A Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas (Abraça) é uma organização nacional de defesa dos direitos humanos das pessoas autistas. Foi criada em 2008 e congrega pessoas autistas, defensores de direitos humanos e familiares comprometidos em agir pela inclusão, desinstitucionalização, fortalecimento dos laços familiares, respeito à diversidade e contra as práticas abusivas e excludentes que afetam a vida das pessoas autistas e de suas famílias”16.

Mariene Martins Maciel e Argemiro de Paula Garcia Filho, dois de seus fundadores, contam que a Abraça começou a partir de uma divergência da ABRA17 (Associação Brasileira de Autismo). A Dra. Fátima Dourado, presidente da Fundação Casa da Esperança, e seu marido Alexandre Costa e Silva, diretor técnico da fundação, haviam rompido com aquela entidade e, junto com Mariene e Argemiro, propuseram a criação da Abraça, na perspectiva de “empoderar as pessoas autistas e defender seus direitos”. A sua assembleia de fundação contou com a presença de pais, mães e pessoas autistas, bem como outras entidades, como a própria Casa da Esperança, a AFAGA (Associação de Familiares e Amigos da Gente Autista), a AMA-REC/SC18 e o MOAB19. Desde o início, a Abraça optou pela defesa dos direitos humanos de autistas e de outras pessoas com deficiência, delegando o protagonismo para adultos autistas e se diferenciando de outras associações. A Abraça tem promovido campanhas de conscientização, valorizando o empoderamento das pessoas autistas, tanto no mês de abril, com foco no dia 02, que marca o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o qual entendem como momento estratégico para abordar os temas sensíveis ligados ao enfrentamento das violências estruturais interseccionais (racismo, violência de gênero, abandono estrutural das políticas públicas etc.), como no dia 18 de junho, Dia do Orgulho Autista, quando lançam campanhas para ampliar a visibilidade desta camada da população.

No ano de 2021, Luana Adriano participou como apoiadora da escrita do Manifesto da Neurodiversidade Interseccional da Abraça. A Associação reconhece esse momento como um avanço na tessitura e entrelaçamento das pautas feministas e antirracistas que vinham ganhando importante espaço nas discussões. Digno de nota é que a Abraça elegia como presidente Rita Louzeiro, uma mulher negra autista para o biênio 2021-2022.

O texto do Manifesto, assinado em sua integralidade por autistas, não faz menção a cérebros ou causalidades do modo autista de habitar o mundo. Ele se funda na concretude de suas experiências e reivindica as pautas históricas do movimento como garantias de apoios e adaptações razoáveis para acesso à Justiça, para a Educação Inclusiva e para a vida em comunidade :

“Somos pessoas reais vivendo vidas reais, com demandas diversas, em diferentes contextos. É isso que deve ser levado em conta na criação de políticas públicas para que todos nós possamos ser contemplados.” (Abraça, 2021).

Ainda que não teça críticas dirigidas à ideia de sujeito cerebral ou da homogeneidade dos autores críticos à neurodiversidade, o manifesto afirma as pluralidades de modos de autistar20 e resistir nos diferentes contextos, sobretudo após quase dois anos vivendo sob uma pandemia que dizimou quase 600 mil pessoas até setembro de 2021.

Sua elaboração se deu a partir de cinco reuniões realizadas por meio da plataforma Google Meets, marcadas por meio do grupo de Whatsapp “GT – Campanha”, criado em 30 de maio de 2021. Nele, foram incluídos onze (11) membres da Abraça engajados no movimento da neurodiversidade brasileiro. A escrita conjunta foi feita por meio de documento compartilhado em formato de google docs. Após a escrita do manifesto, o grupo decidiu por escrever uma versão em linguagem simplificada, para ampliar as possibilidades de acesso ao documento escrito.

Notamos, primeiramente, que nenhuma referência à palavra “cérebro” é feita no texto do manifesto, em sua versão ampliada – uma referência expressa surge apenas na versão simplificada, na qual consta: “A neurodiversidade é saber que todo mundo tem diferentes cérebros. Com ou sem deficiência”. Na versão original, o intento foi o de afastar interpretações patológicas do autismo – nesse sentido, afirma expressamente que “o autismo, assim como as outras deficiências psicossociais e intelectuais, não é um defeito neurológico” (grifo nosso). Entendemos, dessa maneira, que a expressa referência ao movimento da neurodiversidade como uma “forma de ação social enraizada em compreensões cerebralizadas da subjetividade” (Ortega & Vidal, 2019, p. 84) não está refletida no teor das discussões que precederam a publicação do manifesto. Em um manifesto sobre as diferentes identidades que atravessam sujeitos autistas, não há, como notamos em Ortega, uma cerebralização da condição enquanto “implícita na própria noção de neurodiversidade” (Id., p. 217).

Ao falar em neurodiversidade interseccional, o movimento se vale, ainda, de um qualitativo que surge em contraposição às teorias identitárias essencialistas21. Nesse sentido, é preciso questionar como a neurodiversidade que assenta uma identidade cerebral pode ser conciliada com uma chave referencial que informa o essencialismo identitário para perceber a situacionalidade das opressões interconectadas. Sentimos que um modo importante de situar esse cruzamento pode se dar na referência ao autismo ser “apenas uma” das histórias contadas em torno de um sujeito que se interrelaciona socialmente22.

Aqui também devemos ressaltar o aspecto multifacetário da noção de identidade. Poderíamos, por exemplo, destacar três conotações diferentes: (1) O uso da palavra “identidade” na formação de coletivos políticos cujos membros demandam reivindicações específicas às suas características intersubjetivas reconhecidas mutuamente; (2) O uso da palavra “identidade” para a homogeneização de sujeitos que passam a ser lidos e se ler em virtude da atribuição heterônoma ou autônoma de um rótulo; e (3) O uso da palavra “identidade” para a autocompreensão de um indivíduo, considerando os diferentes elementos dinamicamente envolvidos na construção de sua subjetividade. Colocamos a hipótese de que, para os críticos da neurodiversidade, as conotações (1) e (2) parecem ser prepodentantes, enquanto, para os que se veem como neurodivergentes, (3) parece ser o uso que orienta a interconexão neurodiversidade + interseccionalidade.

Contribuições de um diálogo inicial

Desde o surgimento do termo “neurodiversidade” em Singer, alguns grupos passaram a defender a existência de uma diferença cerebral como chave explicativa dos marcadores sociais da diferença e/ou da “identidade”. No Norte Global, o movimento tem recebido críticas político-acadêmicas por (1) super-representar autistas com menor demanda de apoio; (2) não diferenciar entre autistas de alta e baixa demanda e (3) ser cooptado pelo neoliberalismo. No Brasil, notamos que as análises mais conhecidas criticam a (1) reificação e essencialização de ‘neurosubjetividades’ e (2) a centralização do ativismo na produção e manutenção de bioidentidades e biossociabilidades (cf. especialmente Ortega, 2008).

Dentre outras problematizações e “respostas” às críticas já realizadas na academia, procuramos discutir como o movimento ativista brasileiro de autistas adultos aciona uma identidade neurodiversa, como articuladora biopolítica de uma coletividade, e, ao mesmo tempo, entende o autismo como deficiência, na chave dos direitos humanos, tendo acesso, desde a lei do autismo em 2012, a políticas afirmativas e sociais assim como as pessoas com outras deficiências.

Nosso propósito é o de repensar a afirmação de que a neurodiversidade é o resultado de um contexto em que “pacientes psiquiátricos são vistos principalmente como sujeitos cerebrais, o que pode contribuir para ajustar sua compreensão de si mesmos e como eles levam suas vidas” (Ortega & Vidal, 2019, p. 33). Entendemos que a neurodiversidade interseccional sugerida pela Abraça, e também presente nas produções de autistas em um movimento de aleijamento da Academia, coloca em xeque o potencial da figura do “sujeito cerebral” para atender a perspectiva daquele que ativa a “neurodiversidade” a seu favor. Como notamos, em vez de tecer um debate a partir da cerebralização, o movimento buscou cruzar referenciais práticos para sugerir diferenças intersubjetivas entre todos – autistas ou não. Questionamos, aqui, o quanto a neurodiversidade pode ser usada de “caso” pela neurocrítica para expor as entranhas de uma cultura cerebralista.

Neste sentido, pesquisas interdisciplinares de cunho etnográfico, como esta produzida por Luana e Valéria, têm contribuído para uma compreensão mais densa e complexa das diferentes identidades e subjetividades autistas que compõem hoje o movimento da neurodiversidade no Brasil. Ao não terem categorias analíticas fechadas como ponto de partida para compreensão da realidade, e não omitirem sua posicionalidade como pesquisadoras aliadas ao movimento, permitem-se mergulhar no cotidiano da rede de autistas adultos do Brasil através de um jogo reflexivo de participação observante e vigilância epistemológica, que tem permitido trazer materialidade para a constituição de identidade interseccional autista.

Inspiradas pelos Estudos de Ciência e Tecnologia, pelos Estudos Feministas Interseccionais da Deficiência e pela Teoria Crip, os debates e pesquisas descoloniais emancipatórias da Rede Traduzir-se têm também evidenciado a heterogeneidade interna da comunidade neurodivergente no Brasil, assim como suas formas de engajamento no mundo. Protagonizadas por autistas de diversas áreas do conhecimento e com experiências encarnadas atravessadas por diferentes marcadores sociais, essas pesquisas têm produzido novas problemáticas e um corpus de novos conceitos e perspectivas analíticas, como aquelas presentes no livro Linguagem e Autismo, organizado por Luiz Henrique Magnani e Gustavo Rückert (2021).

Citando apenas algumas produções de autistas, dentre tantas outras da rede, teríamos: Sophia Mendonça, mulher transexual, foi autora do primeiro livro sobre neurodiversidade no Brasil; Rafaela Araújo (2023), pedagoga, têm trazido grandes contribuições para o campo da Educação ao “fissurar” o currículo escolar a partir dos “saberes da deficiência”; Gustavo Rückert (2021; e neste número), doutor em Literatura, têm compreendido o autismo como linguagem na análise de poemas de autistas, assim como contribuído com a crítica da compreensão do autismo como uma “taxonomia da ausência”; Ana Cândida Carvalho (2023), psicóloga, filósofa e artista visual explora as formas criativas autistas como resistência em um mundo capacitista sem acessibilidade; Rodrigo Freitas, psicólogo, pedagogo, teólogo e mestrando em ciências da religião tem se dedicado à pesquisa no campo da decolonização das práticas de inclusão, exclusão e nos discursos sobre autismo nos ambientes religiosos; e, especificamente no mundo acadêmico, a psicóloga Giovana Nicolau (2023) têm produzido reflexões incríveis sobre a “colonização do autismo” na Academia.